「言語聴覚士って、どんな仕事?」

「言語聴覚士の資格はどうやって取るの?」

このような疑問をお持ちの方が、いるのではないでしょうか。

あまり名前も知られていない職業だった言語聴覚士ですが、1997年に国家資格になってから、徐々に知名度が上がっています。

とはいえ、実際どのような仕事をしているのかまでは、知られていません。

この記事では、言語聴覚士の仕事内容や、資格を取る方法、養成校の特徴などについて説明します。

記事を読めば、言語聴覚士になるためにはどうしたらよいのかわかりますよ。

言語聴覚士に興味をお持ちいただけたら嬉しいです。

言語聴覚士とは

言語聴覚士は、ST(speech therapist)とも呼ばれ、言語聴覚士免許を持って、「言語聴覚士」と名乗って仕事をする人です。

「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう

(引用元:厚生労働省 言語聴覚士法)

簡単に言うと、言語聴覚士は、音声(発声)や言語、聴くことなどに障害がある人に対して、リハビリ(訓練、検査、指導など)を行う人です。

最近は、嚥下(えんげ)障害といって、食べ物を飲み込む障害がある人へのリハビリが増えています。

では、どのようにしたら言語聴覚士になれるのでしょうか。

言語聴覚士になるには国家資格が必要

言語聴覚士になるためには、以下の2つが必要です。

- 養成校を卒業する

- 言語聴覚士国家試験に合格する

「養成校」は聞き慣れない言葉だと思いますが、要するに、言語聴覚士の仕事ができるような人を、教育・養成する学校のことです。

養成校は、文部科学大臣や各都道府県知事が指定した学校でなければいけません。

最短で2年制の学校がありますが、学歴によって選べる養成校は違います。

養成校や、国家試験についてもう少し説明しますね。

言語聴覚士の養成校の種類

言語聴覚士国家試験の受験資格を得るための養成校は、主に以下の4つです。

- 専門学校

- 短期大学

- 大学

- 大学院

養成校は、通学年数だけではなく、勉強内容も異なります。

養成校での学習内容や、養成校の違い、学歴ごとに選べる養成校などについて説明しますね。

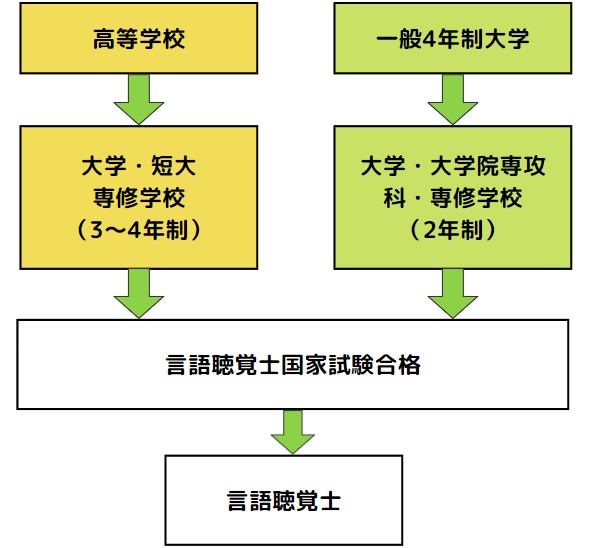

学歴の違いで選べる養成校が違う

言語聴覚士の養成校には、専門学校、短期大学、大学、大学院があります。

最終学歴が高校卒業か、大学卒業かで、選べる養成校が変わります。

通信教育で資格を取りたい方がいるかもしれませんが、養成校の中に通信教育はありません。

実習が多いので、通信教育では無理がありますよね。

| 高校卒業者が選べる養成校 ・指定の専門学校(3~4年制) ・短期大学 ・大学 |

|

一般大学を卒業した人が選べる養成校 |

一般大学卒業の学歴がある人は、より短い期間で卒業できる養成校を選べます。

最短だと1年制の短期大学がありますが、多くの方が選べるのは、専門学校や大学院の2年間です。

もちろん、しっかり勉強したい人は、高校卒業者と同様の、長い養成課程にも行けますよ。

養成校ごとの特徴

養成校は、卒業に必要な単位数や学費などのほか、カリキュラムなどでそれぞれ特徴があります。

ここからは養成校ごとの違いについて見てみましょう。

卒業に必要な単位数

表をご覧ください。

養成校ごとに、卒業するまでに取得する単位数が違います。

| 養成校 | 学歴 | 卒業に必要な単位数 | |

| 専門学校 | 2年制 | 大学卒業資格保持者のみ | 73単位 |

| 3年制/4年制 | 大卒、高卒ともに可 | 93単位 | |

| 大学 | 4年制 | 大卒、高卒ともに可 | 124単位 |

| 短期大学 | 3年制 | 大卒、高卒ともに可 | 73単位 |

原則として、言語聴覚士の業務に直結する専門分野の科目は、どの養成校でも、同じ単位数分勉強します。

ただし、4年制の養成校ではゆっくり時間をかけて学習できますが、2年制ではかなり濃密なカリキュラムになりますよ。

とにかく早く資格が欲しい人に向いていますが、在学中の忙しさは間違いありません。

基礎分野と選択必修科目に関しては、2年制や3年制学校では少な目の分量です。

学費

大卒者の場合、一番学費が安いのは、2年制の専門学校か大学院、場合によっては4年制の国公立大学です。

| 養成校 | 年間の学費 |

| 専門学校(2~4年制) | 120万円程度 |

| 短期大学 | 130万円程度 |

| 私立大学 | 150万円程度 |

| 国公立大学 | 50万円程度 |

| 大学院 | 120万円程度 |

国立大学以外は、1年間の学費に大きな違いはありません。

通う年数が短い方が、単純に安くなりますね。

特徴

次からは、養成校ごとの特徴を説明します。

それぞれメリット・デメリットがあるので、自分に合った学校を選べるとよいですね。

|

大学の特徴

|

大学の一番のメリットは、大学卒業資格(学士号)が得られることです。

また、専門的な教育だけではなく、医学概論や心理学、栄養学などの一般基礎科目の他、一般教養科目も学ぶため、多くの知識を得られます。

他の学科を専攻している人とも交流し、幅広い人間関係を形成出来るのも魅力ですよね。

一方デメリットとしては、卒業するまでに時間がかかること、学費が高いことがあげられます。

|

短期大学(1年制~3年制)の特徴

|

短期大学のメリットは、大学と同様に、一般教養まで学べることです。

1年教育過程が短いため、より早く言語聴覚士免許を取得したい場合などにおすすめです。

|

専門学校(2年制、3年制、4年制)の特徴

|

専門学校は、言語聴覚士になるのに、特化した学校です。

言語聴覚士の業務が行えるようになるための、実践的なカリキュラムに力を入れているところが多いですよ。

夜間コースのある学校ならば、仕事をしながら言語聴覚士になるのを目指せるでしょう。

また、2年制や3年制など、通うのにかかる年数が短いコースを選択した場合、学費が安くなりますが、4年制の専門学校であれば大学と大きく変わらない学費がかかります。

言語聴覚士養成校での勉強内容:基礎・専門・実習

国家試験の受験資格を得るためには、基礎や専門基礎分野、専門科目、臨床実習など幅広く勉強して、単位を取得する必要があります。

大学卒業資格が必要な養成校の場合、基礎教養科目や選択必修科目は教育プログラムに入りません。

| 分野 | 科目名 |

| 基礎教養科目 選択必修分野 |

統計学、外国語、人文・社会、自然科学、情報処理 |

| 専門基礎分野 |

言語やコミュニケーション行動に関する医学、心理学、言語学、音声学、音響学、社会科学 |

| 専門分野 |

言語聴覚障害学、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害など |

| 臨床実習 |

12単位以上480時間以上 |

基礎的な内容から、専門、最終的には実習までこなすため、かなりタイトなスケジュールになります。

特に最終学年の実習期間中は、国家試験勉強は就職試験、卒業論文などと重なるので、ひーひー言いながら勉強した記憶があります…。

言語聴覚士国家試験に合格する

言語聴覚士が国家資格になったのは、1997年です。

画期的ですね!

1997年以降毎年国家試験が行われ、2022年の試験が第24回目でした。

国家試験は、毎年2月に行われます。

この頃になると、就職先が決まっている人が多くなりますが、国家試験に受からないと言語聴覚士として働けません。

こちらでは国家試験について、難易度や試験内容について説明します。

言語聴覚士国家試験について

国家試験は、数年間で勉強した、幅広い分野から出題されます。

実習や就職活動などで忙しくなる卒業年度ですが、国家試験のための勉強時間は、計画的に確保するのが大切です。

| 試験科目 |

基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |

| 合格するための基準 |

200点満点のうち120点以上 |

|

試験日 |

毎年2月の第3土曜日前後 |

| 合格発表 | 試験後の3月末前後 |

言語聴覚士国家試験の難易度

2022年の言語聴覚士国家試験の合格率は75%で、前年に比べて5%程度上昇しました。

過去5年間の、言語聴覚士の合格率の推移は、以下の通りです。

| 年度 |

2018年 |

2019年 |

2020年 |

2021年 |

2022年 |

| 回 |

第20回 |

第21回 |

第22回 |

第23回 |

第24回 |

|

受験者数(人) |

2,531 |

2,367 |

2,486 |

2,546 |

2,593 |

|

合格者数(人) |

2,008 |

1,630 |

1,626 |

1,766 |

1,945 |

|

合格率 |

79.3% |

68.9% |

65.4% |

69.4% |

75.0% |

出題範囲が広いため、覚えるのに苦労しました。

合格率が低い年は60%台で、難易度の差が大きい印象がありますね。

まとめ

ここまで言語聴覚士についてお伝えしてきました。

言語聴覚士は、発声や言語・聞こえ・飲み込みなどの障害がある人に対して、リハビリテーションを行います。

言語聴覚士として働くためには、国が指定した養成校を卒業して国家試験に合格し、国家資格を取得する必要があります。

国家試験の勉強は多岐に渡るため、国家試験対策の勉強を計画的に進めましょう。

少しでも言語聴覚士に興味をもっていただけたら幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント